Cruzando oceanos, atando cabos

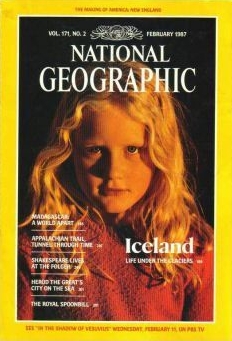

Como todos las semanas, aquel domingo el abuelo de Ernesto fué a visitarlos, trayendo consigo aquella revista gringa que hablaba siempre de lugares remotos y desconocidos. Pero aquel domingo la revista era diferente: la portada no mostraba algún paisaje fabuloso, sino dos ojos azules que se le clavaron a Ernesto en el pecho como puñales.

-Algún día, encontraré a esta chica y me casaré con ella -le dijo a su hermano Víctor.

Ernesto tenía entonces diez años. Pegó la foto en el techo de su cuarto, encima de su cama, y durante años lo último que vió antes de cerrar los ojos, y nada más abrirlos, fueron los ojos oceánicos de aquella chiquilla. Al alcanzar la mayoría de edad, buscó un trabajo y ahorró, y en cuanto tuvo lo suficiente, se despidió para siempre de su tierra natal y partió en busca de aquella niña -mujer para entonces- de ojos claros.

Dar con ella no fue cosa fácil y le llevó todavía algunos años más; las cosas no son fáciles para un inmigrante en tierras lejanas, cuando llega con tan sólo una revista ajada, y ni siquiera conoce el idioma local. Pero al fin, tras cruzar océanos en el tiempo y en el espacio, la encontró. Cuando por fin estuvo frente a aquella chica que había soñado tantas veces, la miró fijamente a los ojos y le dijo:

-Te he amado toda la vida. Cuando era un niño, tus ojos son lo último que veía al acostarme, y también lo primero que veía al levantarme. Y ahora que estoy frente a tí, todo lo que quiero es eso, que cada día lo primero y lo último que vea sean tus ojos.

Hoy regentan juntos un pequeño y encantador retaurante mejicano en un suburbio de Reikiavik.

0 comentarios